2012年06月09日

国境の島 与那国島の大問題。住民投票へ向けて・その1

1週間のご無沙汰でした。

この数日、いろいろ考えた末、わが恩義ある島「与那国島の大問題」については、とても1回や2回や3回や4回ぐらいでは書ききれるものではないとの結論に達した。

よって、このテーマは、これからダラダラと、しかし真剣に、不定期連載を続けることにいたしまする。

ゆたさるぐとぅうにげーさびら(よろしくお願いいたします)。

そもそも軍事や外交の専門家ではないわたしのような物書きが、「自衛隊配備」などという問題に対峙するとき、まず何から書くべきだろうか。

「なぜお前は、そのことを書かねばならないのか」という問いを、自分自身に突き付けつつ書き始めたいと思う。

じつは、「書くことの必然性」は、ひょんな偶然と呼ぶしかないような巡り合わせの重なりによって出来上がっていたりする。

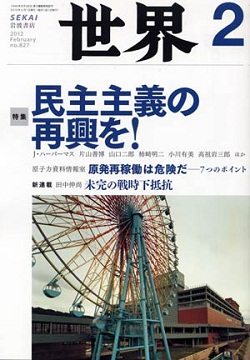

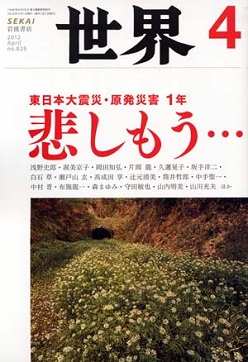

18歳の春から今日に至るその流れについては、『世界』(岩波書店)2月号に発表した「与那国島に自衛隊は必要か・上」というリポートでも、冒頭部分に書いた(「下」は、4月号に掲載)。

だから、わたしがこの問題を論じる動機と基本的な考え方は、『世界』のバックナンバーを読んでいただくのが、いちばんよい、というのが紛れもない本音。→http://www.iwanami.co.jp/sekai/index.html

ちなみに、2月号と4月号、それぞれ9ページずつの文章なので、例えば図書館で見開き2ページごとにコピーをとってもらえれば、1枚10円としても全部(上・下)で100円で済む。与那国島における自衛隊誘致問題の、どこか大問題なのか、かなりの部分がわかる平易な文章なので、100円で読めれば損はないはず(自画自賛!! 笑)。

それからこれは、友人からは「話がトッ散らかりすぎて、何を言いたいのかようわからんかったぞ」とツッコミを入れられてしまったインターネット放送でのトークなのだが、沖縄オルタナティブメディア代表の西脇尚人さんを相手に、那覇市内のカフェで1時間ほど「与那国自衛隊誘致問題」を語ったUstream中継の番組も、アーカイブで観られるはずなので、もしお時間の余裕がある場合には、参考にしてくだされば幸いである(最近、どんどん図々しくなっている!! 笑)。

→http://www.ustream.tv/recorded/19862462

Video streaming by Ustream

またしかし、せっかくブログを訪問してくださった方のために、わたしと与那国島との関わりについて、少しだけ触れておきたい。

と殊更のように言うのも、5月30日に石垣市で開かれた「与那国・竹富・石垣の視点で自衛隊問題を考える集い」(官公労共済会館)に呼ばれて話をしたのだが、取材に来た地元紙4紙(八重山日報が翌31日付4面http://www.yaeyama-nippo.com/2012/05/31/%E6%B8%A1%E7%80%AC%E3%81%95%E3%82%93-%E4%BD%8F%E6%B0%91%E6%8A%95%E7%A5%A8%E3%82%92-%E4%B8%8E%E9%82%A3%E5%9B%BD%E3%81%AE%E8%87%AA%E8%A1%9B%E9%9A%8A%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%A7%E8%AC%9B%E6%BC%94/ ←Facebook友達のおかげで八重山日報のみWEBでも発見、

沖縄タイムスも同31日付26面、八重山毎日新聞は6月1日付1面、琉球新報が6月2日付27面)と、

琉球朝日放送(5月31日正午前のニュース→ http://www.qab.co.jp/news/2012053135812.html )がそろって報道してくれたおかげで、じつは石垣島に滞在中も、沖縄島に帰ってきてからも、「渡瀬さん、新聞読みましたよー」といった具合の声をかけてくださる方も多かったのである。

しかし、これらのニュースの断片にしか接していない方の中には、なぜわたしが「与那国の自衛隊配備問題」に首を突っ込んでいるのか、訝しく思う向きもあったのではなかろうか。

わたしは元々「与那国ファン」を名乗り、「与那国島は心の故郷」と臆面もなく宣言している人間だ。

その発端は、かれこれ34年前に遡る。

「復帰」後まだ数年の1978年の春、18歳のわたしは、高校の卒業式をサボって与那国島へと向かった。

「与那国島サトウキビ刈り援農隊」に参加するためである。

その年の2月から製糖期間が終了するまで、ある農家の畑で働き、サトウキビの収穫が終わってからも、その農家の離れに居候させてもらい(最初は民宿から農家へ通っていた)、道路工事現場で働くなどしながら、たしか5月いっぱいぐらいまで、与那国島に滞在している。翌年もまた、サトウキビの収穫シーズンに、長期滞在をした。それに飽きたらず、23歳のときにも短期間ではあるが、やはり島のサトウキビ畑で汗を流した。

早い話、多感な10代の終わりに、与那国島で、たくさんのことを吸収させてもらったのだ。

ひと口にカルチャーショックという言葉で表せないほど、中身の濃い衝撃的な体験をさせてもらったと思っている。

まず、言葉の壁に打ちのめされもした。与那国の言葉は、まったく外国語にしか聞こえなかった。

象徴的なのは、畑に出た初日、当時60代後半か70歳前後だったと思われる、筋骨たくましい比嘉のおじぃから言われた言葉であった。

「にいさん、どこから来たかぁ。沖縄か。日本か」

あ、これに関しては、ここに書いたままのウチナーヤマトグチであり、与那国の言葉ではない。今聞いたなら、全然驚かない言葉だが、東京近郊育ちの18歳のわたしにとって、これがどれぐらい衝撃的な言葉だったか。少しは想像していただけることだろう。

慣れぬ畑での重労働と照りつける陽射しの強さで、躰はすぐに悲鳴をあげた。

田植えも手伝ったし、荷車を引いて走る水牛の操縦係も任された。毎日サトウキビの葉を食わせて可愛がっていた若い和牛を、収穫の打ち上げのために屠る場面に立ち会わされもした。こんなの食えるわけないだろうと思ったのも束の間、その夕刻の宴席で振る舞われた牛の肉のうまかったこと。刺身から焼肉、中身汁まで、すべてが最高の味に感じられたものである。過酷な自然の中で額に汗して働き、他の生命を食らって生き延びている、それが人間という存在なのだということを、理屈抜きで学んだ瞬間だった。

サトウキビの根っこに手斧や鉈を振りおろし続け、ときにはゴツゴツしたキビの束を肩に担いで歩き、わたしはほとんど毎日ふらふらになって半ば意識朦朧としていた。そんなわたしに向かって、世話になった農家のおじさんは、なぜかいつも「さん付け」で、何度もこう励ましてくれた。

「渡瀬さーんっ、こんな離島に来て、こんなきつい労働をやったんだから、内地に帰っても、どんな仕事でもできるよっ!!」

これらの体験は、間違いなく、その後の人生の肥やしとなっている。

わたしを救ってくれたのは、わたしに力を与えてくれたのは、島人の情け深さであり、歌三線の音色であり、海・山の自然の豊かさであった。

やっぱり要するに、とにもかくにも、わたしという人間ににとって「恩義ある島」が与那国島なのだ。

だから、遠く離れていても、与那国島のことはずっと気になり続けていた。

2004年、いわゆる「小泉三位一体改革」の嵐の中で、全国の市町村合併が進められていく中、与那国町は石垣市・竹富町との合併ではなく、まさに自立の道を選んだ。

当時の尾辻吉兼町長(故人)は、自分自身は合併に賛成する気持ちがあるが、民意を問いたいと住民投票を実施するに至った。

翌2005年3月には「与那国・自立へのビジョン」を策定し、同年5月には、町議会が「自立・自治宣言」を決議している。

尾辻町長とは、1997年、わたしが久しぶりに島を訪ねた秋の日に知り合っている。

島の西端の久部良港の桟橋を見下ろすコンクリートの岸壁に腰かけて、巨大なカジキマグロを釣り上げた船が帰ってこないかと、ボンヤリ眺めていたわたしに、長靴をはいた小太りのおじさんがニコニコしながら近づいてきて、声をかけてくれたのだ。

たしか「にいさん、観光ね?」といった声だったと思う。

声の主は当時、漁業協同組合長兼町議会議員の尾辻吉兼氏だった。

いきなり話は弾んだ。若き日に援農隊に参加したことも、物書きをやっていることも話し、名刺を交換した。

「島おこし」をやるって言っても、そうそう簡単なことではないんだよ、という話をしてくれたこともよく覚えている。

後に知ったことだが、尾辻漁協組合長は、その頃私財を投入して、傾いた漁協の経営立て直しを図っていたころだった。

その手腕が買われ、保守革新の枠を超えて、「この人を町長に」という声が生まれた時期だったのだ。

その尾辻氏が町長に就任したのは、この2年後の99年。ところが二期目の任期の半ば、思わぬ出来事が生じてしまう。

与那国「自立・自治宣言」からわずか三ヵ月後の05年7月に、出張先の石垣市で倒れ、そのままあの世へ旅立ってしまうのだ。

(つづく)

この数日、いろいろ考えた末、わが恩義ある島「与那国島の大問題」については、とても1回や2回や3回や4回ぐらいでは書ききれるものではないとの結論に達した。

よって、このテーマは、これからダラダラと、しかし真剣に、不定期連載を続けることにいたしまする。

ゆたさるぐとぅうにげーさびら(よろしくお願いいたします)。

そもそも軍事や外交の専門家ではないわたしのような物書きが、「自衛隊配備」などという問題に対峙するとき、まず何から書くべきだろうか。

「なぜお前は、そのことを書かねばならないのか」という問いを、自分自身に突き付けつつ書き始めたいと思う。

じつは、「書くことの必然性」は、ひょんな偶然と呼ぶしかないような巡り合わせの重なりによって出来上がっていたりする。

18歳の春から今日に至るその流れについては、『世界』(岩波書店)2月号に発表した「与那国島に自衛隊は必要か・上」というリポートでも、冒頭部分に書いた(「下」は、4月号に掲載)。

だから、わたしがこの問題を論じる動機と基本的な考え方は、『世界』のバックナンバーを読んでいただくのが、いちばんよい、というのが紛れもない本音。→http://www.iwanami.co.jp/sekai/index.html

ちなみに、2月号と4月号、それぞれ9ページずつの文章なので、例えば図書館で見開き2ページごとにコピーをとってもらえれば、1枚10円としても全部(上・下)で100円で済む。与那国島における自衛隊誘致問題の、どこか大問題なのか、かなりの部分がわかる平易な文章なので、100円で読めれば損はないはず(自画自賛!! 笑)。

それからこれは、友人からは「話がトッ散らかりすぎて、何を言いたいのかようわからんかったぞ」とツッコミを入れられてしまったインターネット放送でのトークなのだが、沖縄オルタナティブメディア代表の西脇尚人さんを相手に、那覇市内のカフェで1時間ほど「与那国自衛隊誘致問題」を語ったUstream中継の番組も、アーカイブで観られるはずなので、もしお時間の余裕がある場合には、参考にしてくだされば幸いである(最近、どんどん図々しくなっている!! 笑)。

→http://www.ustream.tv/recorded/19862462

Video streaming by Ustream

またしかし、せっかくブログを訪問してくださった方のために、わたしと与那国島との関わりについて、少しだけ触れておきたい。

と殊更のように言うのも、5月30日に石垣市で開かれた「与那国・竹富・石垣の視点で自衛隊問題を考える集い」(官公労共済会館)に呼ばれて話をしたのだが、取材に来た地元紙4紙(八重山日報が翌31日付4面http://www.yaeyama-nippo.com/2012/05/31/%E6%B8%A1%E7%80%AC%E3%81%95%E3%82%93-%E4%BD%8F%E6%B0%91%E6%8A%95%E7%A5%A8%E3%82%92-%E4%B8%8E%E9%82%A3%E5%9B%BD%E3%81%AE%E8%87%AA%E8%A1%9B%E9%9A%8A%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%A7%E8%AC%9B%E6%BC%94/ ←Facebook友達のおかげで八重山日報のみWEBでも発見、

沖縄タイムスも同31日付26面、八重山毎日新聞は6月1日付1面、琉球新報が6月2日付27面)と、

琉球朝日放送(5月31日正午前のニュース→ http://www.qab.co.jp/news/2012053135812.html )がそろって報道してくれたおかげで、じつは石垣島に滞在中も、沖縄島に帰ってきてからも、「渡瀬さん、新聞読みましたよー」といった具合の声をかけてくださる方も多かったのである。

しかし、これらのニュースの断片にしか接していない方の中には、なぜわたしが「与那国の自衛隊配備問題」に首を突っ込んでいるのか、訝しく思う向きもあったのではなかろうか。

わたしは元々「与那国ファン」を名乗り、「与那国島は心の故郷」と臆面もなく宣言している人間だ。

その発端は、かれこれ34年前に遡る。

「復帰」後まだ数年の1978年の春、18歳のわたしは、高校の卒業式をサボって与那国島へと向かった。

「与那国島サトウキビ刈り援農隊」に参加するためである。

その年の2月から製糖期間が終了するまで、ある農家の畑で働き、サトウキビの収穫が終わってからも、その農家の離れに居候させてもらい(最初は民宿から農家へ通っていた)、道路工事現場で働くなどしながら、たしか5月いっぱいぐらいまで、与那国島に滞在している。翌年もまた、サトウキビの収穫シーズンに、長期滞在をした。それに飽きたらず、23歳のときにも短期間ではあるが、やはり島のサトウキビ畑で汗を流した。

早い話、多感な10代の終わりに、与那国島で、たくさんのことを吸収させてもらったのだ。

ひと口にカルチャーショックという言葉で表せないほど、中身の濃い衝撃的な体験をさせてもらったと思っている。

まず、言葉の壁に打ちのめされもした。与那国の言葉は、まったく外国語にしか聞こえなかった。

象徴的なのは、畑に出た初日、当時60代後半か70歳前後だったと思われる、筋骨たくましい比嘉のおじぃから言われた言葉であった。

「にいさん、どこから来たかぁ。沖縄か。日本か」

あ、これに関しては、ここに書いたままのウチナーヤマトグチであり、与那国の言葉ではない。今聞いたなら、全然驚かない言葉だが、東京近郊育ちの18歳のわたしにとって、これがどれぐらい衝撃的な言葉だったか。少しは想像していただけることだろう。

慣れぬ畑での重労働と照りつける陽射しの強さで、躰はすぐに悲鳴をあげた。

田植えも手伝ったし、荷車を引いて走る水牛の操縦係も任された。毎日サトウキビの葉を食わせて可愛がっていた若い和牛を、収穫の打ち上げのために屠る場面に立ち会わされもした。こんなの食えるわけないだろうと思ったのも束の間、その夕刻の宴席で振る舞われた牛の肉のうまかったこと。刺身から焼肉、中身汁まで、すべてが最高の味に感じられたものである。過酷な自然の中で額に汗して働き、他の生命を食らって生き延びている、それが人間という存在なのだということを、理屈抜きで学んだ瞬間だった。

サトウキビの根っこに手斧や鉈を振りおろし続け、ときにはゴツゴツしたキビの束を肩に担いで歩き、わたしはほとんど毎日ふらふらになって半ば意識朦朧としていた。そんなわたしに向かって、世話になった農家のおじさんは、なぜかいつも「さん付け」で、何度もこう励ましてくれた。

「渡瀬さーんっ、こんな離島に来て、こんなきつい労働をやったんだから、内地に帰っても、どんな仕事でもできるよっ!!」

これらの体験は、間違いなく、その後の人生の肥やしとなっている。

わたしを救ってくれたのは、わたしに力を与えてくれたのは、島人の情け深さであり、歌三線の音色であり、海・山の自然の豊かさであった。

やっぱり要するに、とにもかくにも、わたしという人間ににとって「恩義ある島」が与那国島なのだ。

だから、遠く離れていても、与那国島のことはずっと気になり続けていた。

2004年、いわゆる「小泉三位一体改革」の嵐の中で、全国の市町村合併が進められていく中、与那国町は石垣市・竹富町との合併ではなく、まさに自立の道を選んだ。

当時の尾辻吉兼町長(故人)は、自分自身は合併に賛成する気持ちがあるが、民意を問いたいと住民投票を実施するに至った。

翌2005年3月には「与那国・自立へのビジョン」を策定し、同年5月には、町議会が「自立・自治宣言」を決議している。

尾辻町長とは、1997年、わたしが久しぶりに島を訪ねた秋の日に知り合っている。

島の西端の久部良港の桟橋を見下ろすコンクリートの岸壁に腰かけて、巨大なカジキマグロを釣り上げた船が帰ってこないかと、ボンヤリ眺めていたわたしに、長靴をはいた小太りのおじさんがニコニコしながら近づいてきて、声をかけてくれたのだ。

たしか「にいさん、観光ね?」といった声だったと思う。

声の主は当時、漁業協同組合長兼町議会議員の尾辻吉兼氏だった。

いきなり話は弾んだ。若き日に援農隊に参加したことも、物書きをやっていることも話し、名刺を交換した。

「島おこし」をやるって言っても、そうそう簡単なことではないんだよ、という話をしてくれたこともよく覚えている。

後に知ったことだが、尾辻漁協組合長は、その頃私財を投入して、傾いた漁協の経営立て直しを図っていたころだった。

その手腕が買われ、保守革新の枠を超えて、「この人を町長に」という声が生まれた時期だったのだ。

その尾辻氏が町長に就任したのは、この2年後の99年。ところが二期目の任期の半ば、思わぬ出来事が生じてしまう。

与那国「自立・自治宣言」からわずか三ヵ月後の05年7月に、出張先の石垣市で倒れ、そのままあの世へ旅立ってしまうのだ。

(つづく)

Posted by watanatsu at 22:54

│時事問題