2011年08月19日

ウークイの夜、平敷屋にて6年ぶりにエイサーに立ち会う。

中4日のブログ更新です。

今回は、写真が多いです。ご注意ください(笑)。

ツイッターで毎日つぶやいたり、フェイスブックでの情報共有に気を配ったりしていると、やっぱりブログの更新頻度は落ちる。。。そんなことが立証されつつあるような気がしてきているこの頃です(まだ実験は続行中、、、苦笑)。

しかしまぁ、プロ野球でも主戦級投手が中5日とか中6日で登板したりしますので、久しぶりというほどでもありませんよね。

またしかし、書くべきことも、携帯やコンパクトデジカメでちょこちょこ撮りつづけた写真も、たまりにたまっていて、どこから手を付けてよいか困ります、迷います。こんなときは、前回ブログ記事の「小出裕章先生講演会」の翌日、すなわち8月14日、旧盆ウークイの日の、トホホ写真館から始めることにいたしましょう。

で、思い出したようにお礼を申し上げたくなりました。小出先生の講演会に関しましては、その後も、ユーストリームにおける映像視聴の案内について、たくさんの方が、ツイッターやフェイスブックでリンクするなどしてくださったようで、誠にありがとうございました。

ひとりでも多くの人に視てほしかったので、嬉しく思いました。必見必聴。価値あり、なのですから。

→http://www.ustream.tv/channel/%E6%94%BE%E5%B0%84%E8%83%BD%E3%81%A8%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%9F%E3%81%A1

(はじめの45分ぐらいは、飛ばしてご覧ください)。

*

8月14日(日)。旧盆ウークイ(お送り)の日。

満月の夜。

6年ぶりに(!!)、うるま市(旧勝連町)平敷屋青年会のエイサーを観に行った。

うるま市勝連の平敷屋には西と東、二つの青年会があり、あわせて100名ぐらいの若者たちが参加している。切磋琢磨して今日まで伝統のエイサーを受け継いできている。

ここのエイサーの歴史には諸説あるが、特徴としては、大きな太鼓は一切使わず、小さなパーランクーのみを優雅に操り、裸足で練り歩くのが特徴だ。チョンダラーの芸のクオリティが非常に高いのも特徴だ。

ウークイの夜に集落の拝所(神屋)の前で踊るために、毎年何ヵ月も前から練習を重ねている。

その目的のためにあるエイサー、といって過言ではない。道ジュネーやエイサー大会、エイサー祭り等への出演は、いわばオマケである。

他地区の青年会で主流になっている大太鼓をもって道ジュネー(練り歩くこと)する勇壮な姿も嫌いではないのだが、一見地味で泥臭いけれど、優雅で華麗にして力強さも秘めている平敷屋のそれに、ぞっこん魅せられたのは、ずいぶん以前、エッセイスト宮里千里さんの文章の影響だった気がする。

そうして、沖縄へ引っ越してくる前の年、長期滞在中に平敷屋青年会(西)の皆さんのご協力のもと、密着取材させていただくまでに至ったほどである(しかし記事未発表。関係者の皆さん、すみません。いつか必ずご恩に報いたいと思います)。

せっかくだから、6年前の写真も少しご紹介(仮設公民館前での練習から、雨の中の拝所前での本番、そして翌日のエイサーの夕べ)。

さて、今年、豊見城のわが部屋から平敷屋へ向かったのは、西の青年会のエイサーが佳境を迎えたころだった。

勝連城城址を通過するときは、まだ空が明るかったが、

現地・平敷屋に到着したころには、日もとっぷりと暮れていた。

晴天に恵まれ、内地式の盆休みが重なり、地元の人、観光客入り乱れ、おまけにRBC琉球放送の撮影班もクレーンカメラを据えたりしていて、とにかく大変な熱気であった。

やがて東のエイサーが始まった。

拝所にも、観客にも、礼をして終わる。伝統芸能を生き生きと継承する若者たち。

「芸能の島・沖縄」の真髄をここに見る思いがする。

八重山や宮古などを含めて全県的に、芸達者な若者を輩出し続ける理由が、こんな光景を見ても納得できるのである。

皆さんお疲れさま!! ありがとう。

と言いつつ、次の日も、「平敷屋エイサーの夕べ」へ駆けつけたわたくしめなのであった。

続きのトホホ写真館、お楽しみに(笑)。

今回は、写真が多いです。ご注意ください(笑)。

ツイッターで毎日つぶやいたり、フェイスブックでの情報共有に気を配ったりしていると、やっぱりブログの更新頻度は落ちる。。。そんなことが立証されつつあるような気がしてきているこの頃です(まだ実験は続行中、、、苦笑)。

しかしまぁ、プロ野球でも主戦級投手が中5日とか中6日で登板したりしますので、久しぶりというほどでもありませんよね。

またしかし、書くべきことも、携帯やコンパクトデジカメでちょこちょこ撮りつづけた写真も、たまりにたまっていて、どこから手を付けてよいか困ります、迷います。こんなときは、前回ブログ記事の「小出裕章先生講演会」の翌日、すなわち8月14日、旧盆ウークイの日の、トホホ写真館から始めることにいたしましょう。

で、思い出したようにお礼を申し上げたくなりました。小出先生の講演会に関しましては、その後も、ユーストリームにおける映像視聴の案内について、たくさんの方が、ツイッターやフェイスブックでリンクするなどしてくださったようで、誠にありがとうございました。

ひとりでも多くの人に視てほしかったので、嬉しく思いました。必見必聴。価値あり、なのですから。

→http://www.ustream.tv/channel/%E6%94%BE%E5%B0%84%E8%83%BD%E3%81%A8%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%9F%E3%81%A1

(はじめの45分ぐらいは、飛ばしてご覧ください)。

*

8月14日(日)。旧盆ウークイ(お送り)の日。

満月の夜。

6年ぶりに(!!)、うるま市(旧勝連町)平敷屋青年会のエイサーを観に行った。

うるま市勝連の平敷屋には西と東、二つの青年会があり、あわせて100名ぐらいの若者たちが参加している。切磋琢磨して今日まで伝統のエイサーを受け継いできている。

ここのエイサーの歴史には諸説あるが、特徴としては、大きな太鼓は一切使わず、小さなパーランクーのみを優雅に操り、裸足で練り歩くのが特徴だ。チョンダラーの芸のクオリティが非常に高いのも特徴だ。

ウークイの夜に集落の拝所(神屋)の前で踊るために、毎年何ヵ月も前から練習を重ねている。

その目的のためにあるエイサー、といって過言ではない。道ジュネーやエイサー大会、エイサー祭り等への出演は、いわばオマケである。

他地区の青年会で主流になっている大太鼓をもって道ジュネー(練り歩くこと)する勇壮な姿も嫌いではないのだが、一見地味で泥臭いけれど、優雅で華麗にして力強さも秘めている平敷屋のそれに、ぞっこん魅せられたのは、ずいぶん以前、エッセイスト宮里千里さんの文章の影響だった気がする。

そうして、沖縄へ引っ越してくる前の年、長期滞在中に平敷屋青年会(西)の皆さんのご協力のもと、密着取材させていただくまでに至ったほどである(しかし記事未発表。関係者の皆さん、すみません。いつか必ずご恩に報いたいと思います)。

せっかくだから、6年前の写真も少しご紹介(仮設公民館前での練習から、雨の中の拝所前での本番、そして翌日のエイサーの夕べ)。

さて、今年、豊見城のわが部屋から平敷屋へ向かったのは、西の青年会のエイサーが佳境を迎えたころだった。

勝連城城址を通過するときは、まだ空が明るかったが、

現地・平敷屋に到着したころには、日もとっぷりと暮れていた。

晴天に恵まれ、内地式の盆休みが重なり、地元の人、観光客入り乱れ、おまけにRBC琉球放送の撮影班もクレーンカメラを据えたりしていて、とにかく大変な熱気であった。

やがて東のエイサーが始まった。

拝所にも、観客にも、礼をして終わる。伝統芸能を生き生きと継承する若者たち。

「芸能の島・沖縄」の真髄をここに見る思いがする。

八重山や宮古などを含めて全県的に、芸達者な若者を輩出し続ける理由が、こんな光景を見ても納得できるのである。

皆さんお疲れさま!! ありがとう。

と言いつつ、次の日も、「平敷屋エイサーの夕べ」へ駆けつけたわたくしめなのであった。

続きのトホホ写真館、お楽しみに(笑)。

Posted by watanatsu at 16:58

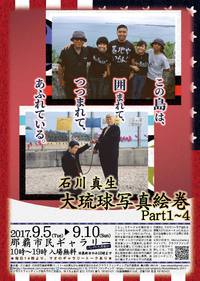

│芸能・芸術