2011年09月07日

佐藤優講演会に関する「極私的解説」その1。

(注※この文章の大半は昨夜=9月6日夜に書いたものです。書いている途中で睡魔に襲われダウン。きょう、少しずつ書き足して、ただ今アップした次第。ゆたしくうにげーさびら)

早朝、ジェット戦闘機の爆音で目覚める日が増えた。

エンジンをふかす音が、非常にうるさい。

ふだんは一日何回か自衛隊ヘリが低空で飛ぶ騒音を我慢する程度だが、このところ、その程度の我慢では済まなくなっている。

犬たちとのウォーキング中も、頭上を飛ぶ戦闘機の爆音に大きなストレスを感じる。

嘉手納基地や普天間基地周辺住民の、日常的な苦しみに、いまさらながら思いを致した。

読者のなかには、「那覇からさらに南の豊見城市に住んでいるあんたが、つまり嘉手納基地や普天間基地から離れた場所に住んでるあんたが、なんで戦闘機の爆音に悩まされているの?」 と思う方もおられるかもしれない。

念のために申せば、那覇空港は、自衛隊と民間機の「軍民両用」空港なのである。

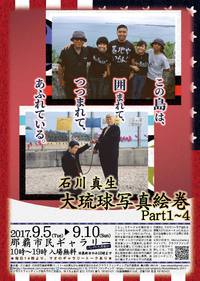

自衛隊ヘリに関しては、どうやらわが住処の石川真生邸別館の屋根の上あたりと、いつもの散歩コースの豊見城総合公園を結んだラインが、ちょうど那覇空港と南城市の知念駐屯地を行き交うヘリの進路に当たってしまっているようなのである。

そこへ持ってきて、自衛隊の戦闘機の数が、先月下旬から、ぐんと増えてしまったのである。

茨城の百里基地から14機ものF15戦闘機が移駐してきているのだ。

参考記事はこちら。

琉球新報・2011年8月23日「百里基地14機、那覇で訓練 節電理由、飛行数1.8倍に」→http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-180794-storytopic-3.html

関東地方の節電のため???

見え透いた言い訳もいい加減にしなさい、おバカな防衛官僚たちよ、である。

何が沖縄の負担軽減か。ますます沖縄に軍事負担を押し付けてるだけじゃないか、よくいうよ、である。

何はともあれ、わたしのような軍事の門外漢にとっては、常に素朴な疑問を抱き続けることが大切だ。これからも「軍」の動きには敏感に反応していこうと思う。

照屋寛徳衆議院議員のブログ。以前からしばしば拝見しているブログなのだが、時々かなり、おもしろい。

→http://terukan.blog44.fc2.com/blog-entry-878.html#more

さて、本題に入ろう。

8月29日、台風の影響で延び延びになっていた「佐藤優出版祝賀会」が開かれたので出席してきた。

もちろん、『佐藤優のウチナー評論』(琉球新報社)の刊行を祝う会である。

お目当ては、もちろん、佐藤優氏本人の講演を聴くこと。

そして、できれば、最近の佐藤氏の発言の「ある重要な部分=前原誠司衆議院議員への高評価」について、素朴な疑問を投げかけ、直接佐藤氏の回答を得たい、という思いもあった。

その疑問については、先にブログにも書いている。次の二つの記事を読んでいただきたい。

→「前原誠司君、勘違いもいい加減にしなさい」http://watanatsu.ti-da.net/e3507908.html

→「佐藤優氏の出版記念講演会と懇親会は延期に」http://watanatsu.ti-da.net/e3542230.html

ブログのみならず、直接佐藤氏に問いかけることが、たまたま高校同期という縁もあって仕事上も彼に世話になるようになったわたしの、最低限の礼儀の示し方のような気がしていたこの頃である。

ハーバービューホテル・クラウンプラザ2階の祝賀会場。

会場に入るとき、受付付近に岡留安則さん(元『噂の真相』編集長)の姿があった。いかにも主催側関係者然として立っておられる。あ、そうかとすぐに得心。岡留さんの友人のゴルバチョフ財団日本代表・服部年伸氏は、琉球新報における佐藤優氏の連載開始の直接的なきっかけをつくった人(実際、この祝賀会講演会の司会を担当したのは服部氏だった)。あとで知ったのだが、岡留さんも、この祝賀会の発起人になっていたようである。

移住者の先輩(といっても、ゆとりあるセミリタイア的ゴルフ三昧的岡留さんの生活と、わたしの極貧ライター生活とではその生活の質に雲泥の差があるのは明らか。経済活動の規模や納税という側面から見ても、移住者県民としての沖縄への貢献度が当方よりはるかに高いこと火を見るより明らか)である岡留さんと直接会話を交わしたのは、つい最近の5月28日のことであった。

あの忌まわしき「辺野古回帰」の日米共同声明から丸1年、しかも大規模な塩害をもたらした台風2号の吹き荒れた夜のことだった。

普天間基地の辺野古移設を含む悪しき「日米合意」からちょうど1年のこの日、わたしも参加している勉強会「ネオキの会」は、共同通信編集委員の石山永一郎氏を講師に招いて、講演会を開いた。聞き手は、沖縄タイムスの屋良朝博氏だった。

石山氏は、あの元米国務省日本部長のケビン・メア氏の「差別発言」報道を手掛けた人であり、鳩山由紀夫元首相の「抑止力は方便」発言報道にも携わった人。

最近、メア氏は文春新書の自著『決断できない日本』で、一連の報道は基本的に「はめられた」結果だと主張しているが、これはまさに盗っ人猛々しい開き直りであり、見苦しい言い訳。この本には一部、「ほー、なるほど」と思わせる東電・政府批判もあったりして、その存在意義を全否定するものではないが、しかし「ダメな本」であることに変わりはない。

メア氏が沖縄総領事を務める前から沖縄に住んでいるわたしとしては、彼がその職に就いてからの「植民地支配者」意識丸出しの横暴な姿勢の数々をよく知っている。

だから、こんな「言い訳著作」には、決して騙されたりはしない。ケビン氏の主張を鵜呑みにしてしまう読者がいたなら大変可哀そうなことだし、この本の出版を仕掛けた人々も非常に哀れである、とだけは、まず述べておこう。このことに関しては、稿を改めたほうがよいかもしれない。

でもって、講演会後のお疲れ会の2次会。石山さんに誘われて友人数人とともに、わたしは岡留さんの経営する店へと初めてお邪魔したのだった。わたしはちょうどその夜、その時点で2ヵ月半続いていた禁酒を解くことにして、結果したたかに酩酊し、財布も失くしてしまった。講演会の成功を喜び、個人的には大反省をするという、めでたくもトホホな夜。ついでに書くと、某友人女性と某新聞記者氏は、岡留さんの店の入っている雑居ビルのエレベーターにしばし閉じ込められるというハプニングのおまけまであった、不思議な嵐の夜なのだった。

一度誰かとお会いすると、以前からの知り合いのように感じるクセのあるわたくしめであるが、岡留さんの「普天間問題」に関する中央の官僚・政治家・メディアに対しての批判姿勢には、日頃から大いに共感を覚えていたので、余計に親しみを感じたことはいうまでもない。

じつは若かりし頃、東京での雑誌記者時代の話だが、岡留編集長の『噂の真相』に「餌食」にされた苦い思い出がある。まぁ、良からぬ輩が「ウワシン」編集部にある情報をタレこみ、作り話を一方的に書かれたのである。しかしイニシャルで腐された程度なので、事を荒立てることもなく時間は過ぎた(苦笑)。今年岡留さんと直接会話を交わして、僭越ながらこう感じた。ああこの方の人柄は、まったくもって憎めないところがあるなぁ、と。その人徳に免じて、激しく抗議することを控えた人もたくさんいるんだろうなぁ、と妙に納得した次第(笑)。

話が脱線してばかりだが、構わず本線に戻って進む。

佐藤優さんとわたしの関係は、佐藤優+魚住昭責任編集『誰が日本を支配するのか!? 沖縄と国家統合』(マガジンハウス、2010年刊)の中の、佐藤氏とわたしの往復書簡を読んでいただくと、かなりわかっていただけるので、ここでは省略。

いずれにしても、わたしは佐藤優氏の仕事を、敬意をこめて拝見している。

旺盛な知識欲を世のために生かそうとしている点は、高く評されて当然だと思っている。

正直に申せば、氏はあまりにもハイペースで著作を発表されるので、速読の苦手なわたしなどは、未だツンドク状態の佐藤氏の本がいくつもある。

周知の通り、沖縄に関する佐藤氏の思い入れは、人一倍強い。

もちろんその強い思いの根底には、昨年亡くなられた母上が久米島出身であるという事実が、非常に大きな力となって働いていると思う。

「沖縄人」としてのアイデンティティを、このところの佐藤優氏は前面に押し出している。

近々、その母上が体験した沖縄戦を中心に、生前の集中インタビューをもとにして、息子である佐藤氏自身が一冊の作品にまとめるということなので、わたしは大いに注目して待っているところである。

また、祝賀会の挨拶で作家の大城立裕さんも述べておられたことだが、沖縄の基地問題に関して、「構造化された沖縄差別」という概念を示したことの功績は、非常に大きい。大城さんは、これまで沖縄人は、「差別」という言葉を、沖縄人が自らの劣等感を自覚するものとして忌み嫌ってきたものだが、佐藤氏が「構造化」という概念を示したことによって、新たに大きな意味を持つようになった、という意味のことを語っていた。「県民みんなで、これを拳々服膺(けんけんふくよう)したいと思います」と付け加えて話を締めくくったほどである。

平たく言えば、(沖縄が中央に対してたたかいを挑むときの)合言葉として胸に刻んで忘れないようにしたい、という意味である。

次に挨拶に立った大田昌秀元県知事は、佐藤氏が神学、哲学から共産主義に至るまで深く研究していること、その博覧強記ぶりを称えた。512日間もの独房生活のなかで「おもろさうし」を勉強したことにも賛辞を送った。自分も監獄に入っておれば、もっとよく勉強ができたかもしれないというジョークまで添えて。あるいは、沖縄の若者をもっと中央官庁に送り込むべきだという佐藤氏の考えに同意すると語った。佐藤氏が猛烈に仕事をする一方で、中央を目指す若者たちのために奨学基金まで準備しているということを、大田氏の紹介でわたしは初めて知った。

司会者の服部氏から、きょうは30分ほどのミニ講演会であるが、終了後は2~3の質問は受け付けたいという説明があって、いよいよ佐藤氏の講演は始まった

短い時間にいくつもの要素を詰め込んだ講演なので、佐藤さんもかなり急ぎ足の語り口になり、こちらも一字一句正確にメモが取れたわけではない。琉球新報社には講演テープが保管してあるようなので、紙面でもウェブでもいいから、詳しく紹介してもらえないだろうか、と思ったりしているところである。

佐藤氏が話のはじめに強調したのは、「沖縄は沖縄のことを過小評価している」という点だった。

これには、わたしも同感である。移住者として沖縄に住んで時が経つほどに、しょっちゅうそのことを考えるようになった、といっても過言ではない。

もうそろそろ、長いものに巻かれなくてもいいのではないか。

もっと自信をもって、正々堂々と、中央の官僚・政治家・メディアに対して、はっきりと物を言うべきだ、という思いを強くしているこの頃である。

あるいは、この国のなかでも最も素晴らしい自然を有しているのが沖縄である。それを誇るべき沖縄人が、その自然の貴重さ、偉大さ、かけがえのなさに気づいていないのではないか、と残念に思う場面も多々経験してきている。くだけていえば、自然に恵まれすぎて、自然のありがたみがわかっていない人も多い、ということ。

芸術・芸能・スポーツなどの突出した文化力をもつ沖縄人なのだ。政治交渉・経済活動等においても、もっと自信を持とうではないか、という話である。

講演当日は、ちょうど民主党の代表が野田佳彦氏に決まった日だった。

佐藤氏は、「海江田さんが勝たなくてよかった。わたしは前原さんだったら良かったと思っていた」といきなり、当方の疑問の核心部分を衝く発言。

「前原さんだったら、辺野古(移設・強行)はやらないと思っていた」

「前原さんは、沖縄県民がやらないと言うものを無理やりやる人ではない」

「前原さんが、基地移設と沖縄振興策を切り離し、沖縄の求める振興費の予算一括計上(を目指して調整を)やる姿を見てきている」

そして、佐藤氏は持論を展開した。

辺野古の問題は、反米・反基地の戦いではない、ということ。すなわち、基地はいらない、アメリカは出ていけ、という問題にしてしまったら、沖縄に勝ち目はないということ。

これについては、長年地道に反戦平和運動に取り組んできた諸先輩方にとっては不満を感じられる部分だとわたしは思う。戦争に繋がる基地も軍隊も一切ないほうがよい。もっといえば、この地球上から軍需産業すべてをなくしてしまえばよいと心の底から思っている沖縄人は、決して少なくないと思う。

わたし自身、そう思うところの移住者である。

「理想主義者」とわらわれても、全然構わないと思っている。

「平和を創るための戦争」なんてものがあってたまるか。

たぶん人生の残り時間、ずっとそうつぶやき続け、戦争そのものを呪いつつ、死んでいくのだろうと思う。

わたしは当ブログで自分のことを、これまで特定の政治団体に所属したことも支援したこともない正真正銘の「支持政党なし・無党派層」に属する人間だと、しつこいぐらい書いてきた気がする。友人には、右翼的自民党支持者、公明党の熱烈党員から、民主党サポーター、これまた熱い社民党、社大党、共産党支持者や、いわゆる新左翼、無政府主義者まで、見事にズラリといろんな人がいる。いろんな思想があっていいのである。むしろ、「全部一つにまとまれ」などという号令がかかるような世の中には、二度と絶対にしてはならないのだ。そのようなキナ臭い事態が生じることを恐れ、常に警戒していたほうがよい、という考え方である。

しかしそれにしても、「反戦平和」を追求するという点に関しては、やっぱり結構頑固な理想主義者かもしれないと、最近自覚するようになっている。

ただそのようなわたしであっても、対中央のいわば「政治闘争的局面」においては、反戦平和運動・反基地闘争の勢力だけでなく、いわゆる保守層を含めた「沖縄の民意」を広く結集することは非常に大切だと思う。すこぶる現実的な意味において、「最低でも県外移設」は、重要なキーワードであり続けていると思っている。

佐藤氏は、いつもこう主張している。講演会でも強調した。

国土の0.6パーセントの沖縄の土地に、在日米軍基地の74パーセントを押し付けて平気だという日本人とは、いったいなんなのか。それこそが「沖縄差別」ではないか。

わたしもまったく同感である。

佐藤氏はこうもいう。

他府県に米軍基地が移設できないのは、民意が反対しているから、ということ。

(沖縄の地理的重要性、地政学的な意味などは、とっくにゴマカシだということが判明しているので、佐藤氏もあえて触れなかったと思う)

「民主主義の国だから、民意が望まないことはしないはずなのに、沖縄だけが例外になっている」

「さまざまな分野で活躍している沖縄人にとって、政治的な差別だけは残ってしまっている。これをなんとかしないといけない」

と、この講演会でも、佐藤氏は強調したのである。

本当に本当に、同感なのである。

わたしが佐藤氏を高く評価する理由のひとつは、インテリジェンスの専門家として「裏」の仕事を知る人でありながら、あるいは外交の現場での生々しい駆け引きを様々に経験してきている人でありながら、その言論に、ある種の「純粋さ」を失わずにいるところである。

その純粋さ、素直さは、読む人の心にまっすぐ届く。

だからこそ、わたしは「辺野古移設をなんとしても進めたい」と表明する前原誠司氏を、なぜそうまで高く評価するのか、直接尋ねたくなったし、ある意味では素直な返答が得られるはずだと思ってきたのである。

*

長くなりそうなので、きょうはこんなところで。

(つづく)

Posted by watanatsu at 19:21

│時事問題